Photo Credit:INSIDE/Chris攝影

台智雲整合了華碩雲端的技術能量與國網中心的超算專業,承接了台灣杉二號一半的產能,成為台灣最早擁有以 GPU 算力為主軸的企業。

走進位於新北市淡水的總部,INSIDE 很好奇,台智雲成立才四年多,卻已參與了台灣八座進入全球 Top 500 超級電腦中的五座建置工程,然後還變成了一間很有「本土特色」的雲端公司,開始提供軟硬皆有的 AI Agent 服務。這一路是怎麼走過來的呢?

從蓋超級電腦開始「創業」

雖說是華碩集團旗下的子公司,但台智雲策略長李立國仔細向我們介紹,台智雲成立的背景非常特別。時間回到 2019 年 8 月,當時由華碩負責系統研發與整合,台灣自有的超級電腦「台灣杉二號」建立完畢並開始商轉營運,時任科技部長陳良基按照台灣 AI 行動計畫的規劃,開始有了把民間企業 spin off 的構想。

這個構想在 2021 年 2 月底正式實現。台智雲整合了華碩雲端的技術能量與國網中心的超算專業,承接了台灣杉二號一半的產能,成為台灣最早擁有以 GPU 算力為主軸的企業。不過從政策孵化到市場競爭,台智雲也經歷了不少調整。「就像新創公司一樣很辛苦,我們慢慢調整了很多方向。」李立國說經過幾年摸索,台智雲將業務重組為三個事業中心,每個都有明確的市場定位與技術核心。

第一個是台智雲基礎設施服務 TIS,這部分很明確,就是延續從 2018、2019 年累積的技術能量,專精於建立以 GPU 為基礎的 AI HPC 運算群。李立國表示,「這組人我認為是台灣在蓋 AI 超級電腦裡面最頂尖的,甚至應該有世界盃的水準。」

第二個台智雲 GPU 服務事業群 TGS,這部分是雲端服務架構,提供 CPU、GPU、容器到模型訓練推論的完整雲端平台,主打中小企業與雲端 AI 推論市場。這個事業群有個特殊背景:陳良基當時特別交代,「必須以技術本位」思考其業務,不能把雲端當作當單純的水管。因此 TGS 堅持採用開源軟體架構,雖然初期建置辛苦,但現在平台的 SLA 穩定度已達國際標準的 99.95%。

第三個台智雲TCS 數位顧問服務中心(TWSC Consulting Service) 則是結合模型代工、AI Agent 與流程優化的顧問專案整合型業務單位,協助企業針對實際產業問題導入智慧化方案,形成從底層算力到應用落地的完整鏈。「一年半以前我們就發覺賣純 GPU 算力真的很難賺,一個小時台幣 58 塊,不到一個便當的錢。」因此他們轉向提供加值服務,提供端到端的解決方案。

Photo Credit:國家實驗研究院

Photo Credit:國家實驗研究院

▲台智雲的創立始於台灣杉二號。

AI 1.0 與 2.0 是互補

當 ChatGPT 在 2022 年底橫空出世,整個 AI 產業都為之震撼。台智雲也面臨了從機器學習為主的 AI 1.0,進到生成式 AI 2.0 的技術轉換挑戰。不過在李立國眼裡看來,這兩代技術並非對立關係。「嚴格來講,在 AI 1.0 的時候,台智雲是不直接下到終端的,因為我們很清楚 AI 1.0 是一個很辛苦的產業。」他回憶道傳統 AI 需要大量資料清洗、標註,還要面對客戶現場端瞬息萬變的需求調整,是個人力密集的技術服務。

但生成式 AI 的出現改變了遊戲規則。台智雲發現,AI 1.0 與 AI 2.0 其實是互補的技術架構。「你能夠善用 AI 2.0 對於文字理解及推論、數據處理的應用技巧,然後整合既有 AI 1.0 在終端實現真正的推測推論,這兩個是混搭在一起的。」

台智雲數位前瞻實驗室處長于哲民補充說明這種融合的實際應用:「像我們做的停車場管理系統,基本上是用 1.0 做視覺辨識,但在處理視覺上有瑕疵,比如停車格旁邊有遮擋或車子經過時可能誤判的時候,這時候生成式 AI 的視覺語言模型就可以在後端扮演角色,用模型頂上去幫忙清理誤判。」

這種技術融合策略讓台智雲在面對客戶需求時更有彈性。「到目前為止所有落地的概念,其實都是 1.0 跟 2.0 相輔相成。很多最終端還是用 AI 1.0 在做預測,因為一開始 AI 2.0 是黑盒子,你很難解釋參數為什麼這樣輸出。」李立國強調,選擇合適的技術解決特定問題,遠比追求最新技術更重要。然而隨者 LLM Reasoning 推理能力的提升,在場域的應用上 AI 2.0 的比重會愈趨重要及務實。

AI Agent 該有四層框架

在 AI 2.0 技術逐漸成熟的背景下,AI Agent 被視為貫穿企業流程與實踐AI價值的中介技術。台智雲在未有「Agent」概念流行之前,即已實踐相關應用,透過模型結合企業內部營運流程設計,讓 AI 成為自動化決策與操作執行的實體化形式。

李立國強調,AI Agent 不能視為單一技術工具,而應放入四層框架中理解:第一層為顧問階段,確認場域需求、資料可行性與流程明確度;第二層進入模型訓練與代工開發,建立產業營運作業知識系統;第三層由 Agent 執行流程控制與任務應對;第四層則是整合應用與最終的 KPI 成效檢驗。藉由這樣的架構,Agent 不再僅是聊天機器人或 Co-pilot 工具,而是可對接產業 know-how、具備任務導向、具實際價值回饋的作業角色。

在實際案例上,台智雲選擇從製造業切入,「台灣製造業的流程程序最完整,而且一定有人能講清楚。」其中最具代表性的案例是協助科技製造業進行磊晶 EPI 製程參數預測。

這個製程類似鍍膜概念,需要一層層疊上去,最高可達數百層,每層之間還有複雜的因果關係。「我們用大語言模型去理解所有程序,建立一個製程專家系統的概念。」

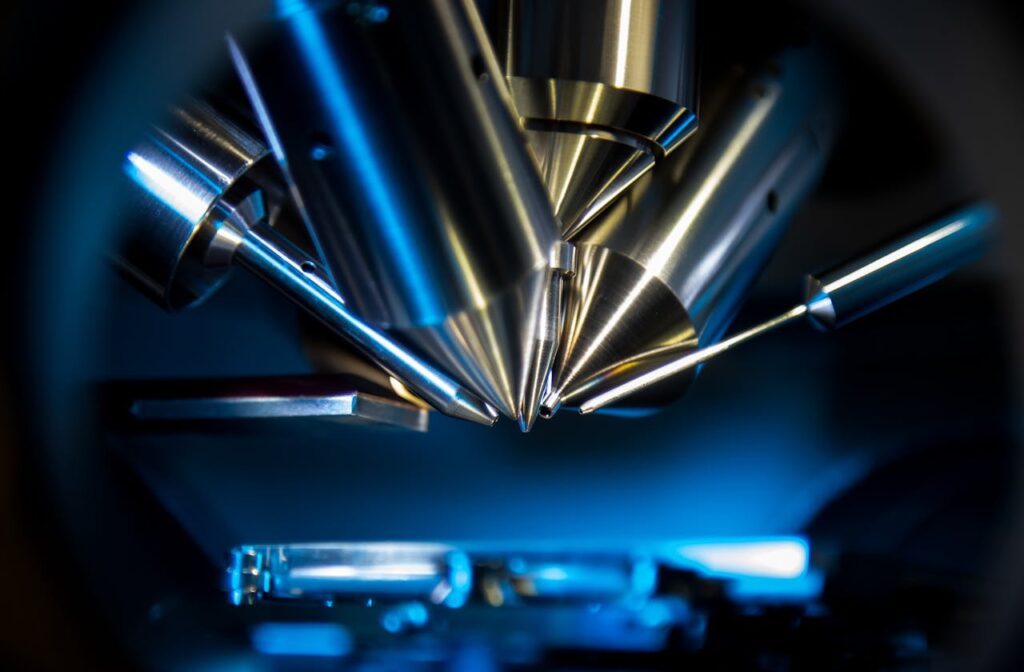

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

▲台智雲使用 AI Agent 協助科技業進行磊晶 EPI 製程參數預測。示意圖。

過去這項工作完全仰賴資深工程師的經驗,需要根據新的規格需求表,挑選最相近的過往案例進行參數調整,然後進入試產驗證。「如果不對就要重來,這批就要丟掉,就是成本,公司的財務會非常在意這種事。」

醫療領域的應用則展現了 AI Agent 的另一個面向。于哲民介紹他們開發的臨床決策支援系統:「醫院裡每個都是一個角色,醫生、護理師、藥師、檢驗師,他們在面對棘手病患時需要集體決策。我們就想,Multi-Agent 能不能來做虛擬決策系統?」

這套系統透過不同 Agent 模擬各種醫療角色,「例如醫生 Agent 有專科或通用內科的不同設定,藥師 Agent 會參照全台灣三萬到五萬份藥品仿單,醫檢師 Agent 則需要調度多模態資料,包括 MRI、CT 和病理報告。」最終目標不是給出標準答案,而是提供決策支援。「比如當病患有糖尿病、腎臟病混合症狀時,在給藥時會不會有互動作用是醫生忽略的?AI 看了視覺病理報告後,能不能給出一些預測來輔助醫師做參考?」

本土的「福爾摩沙」

所有上述案例背後,使用的都是台智雲自研的「福爾摩沙大模型」(Formosa Foundation Model),涵蓋 8B、13B 到 70B 等多種模型規模,並針對繁體中文、社會語境與在地敏感性進行調校。李立國表示:「開源是必要的起點,但落地應用需要更多本地化與安全治理。」

不過福爾摩沙模型的發展也充滿挑戰。「第一代福爾摩沙是拿 BLOOM 176B 來訓練,當年它是跟 GPT-3.5 競爭的等級,我們燒了破億的算力,結果賣出去零個,太大了,根本落地不了。」經過多次迭代,現在的福爾摩沙模型不僅支援多種規模,更針對台灣市場需求進行優化。

面對下一步,台智雲也已預見 AI 從雲端逐步走向邊緣的發展趨勢。公司團隊正開發一套「模型即插即用」的 Agent 服務平台,讓企業能在地端部署小模型(如 8B),並根據任務更換模型與 Agent,搭配華碩推出超小型桌面 AI 超級電腦,開啟中小企業也能負擔的 AI 部署方案。「這個方案裡你今天可以下載專精文本的一般 LLM 模型,也可以切換下載 含影像辨識的多模態 LLM 。每個模型問完後,如果覺得不夠好,可以把這個模型換掉再抓另一個模型下來,大概十分鐘就可以換一個模型。」

這種 plug and play 的概念反映了台智雲對市場趨勢的判斷。「接下來整個百工百業會走向更輕量化的 AI 市場,更方便部署,因為 GPU 成本低很多了。」搭配華碩推出的邊緣運算設備,台智雲最終還是希望,讓 AI 應用變得更普及、更容易取得。

【 資料來源:INSIDE】